聖マリアンナ医科大学病院

投稿日

厚生労働省の2019年度調査によると、日本の医師の週平均労働時間は男性医師が57時間35分、女性医師が52時間16分でした。 そして、日本労働政策研究・研修機構の調査 から全体の約4割の医師が有給休暇をそれほど取得していないことが判明しています。 さらに救急科医師の半数以上が、有給休暇を年間3日以下しか取得できていない状況です。 一般的に、医師は他の職種に比べ労働時間が長く、日本では41.8%の医師が週60時間以上働いています。 労働時間が他業種より長いのは、医師の業務範囲が広く、特殊な勤務体系であることが理由です。 救命救急部門を持つ病院の医師に関しては、約5割が週60時間以上働いており、年間1000人以上の外来患者を受け入れる多忙な救急センターでは、約3割の医師が週60時間以上働いています。 医師の労働時間が長い理由はいくつかあります。医師や有資格者の医療スタッフ不足、さらに医師一人当たりが担当する病床数が多いことも理由に挙げられます。 そのような状況下で医師は、一般患者の診察以外にも事務的な仕事を多数こなさなければなりません。 事務的な仕事の一つが、スタッフのシフトスケジュール作成です。 複数のチームがありシフトの種類も多く、稼働率にも制約がある大きな部門の場合には、この作業は極めて複雑であり時間を要しミスも往々にして起こり得ます。

こうした状況を踏まえ、厚生労働省は医療従事者の働き方改革に向けた枠組みを整備しました。 改革内容は、「労働時間」「事務作業」「時間管理」の3つが主な対象です。

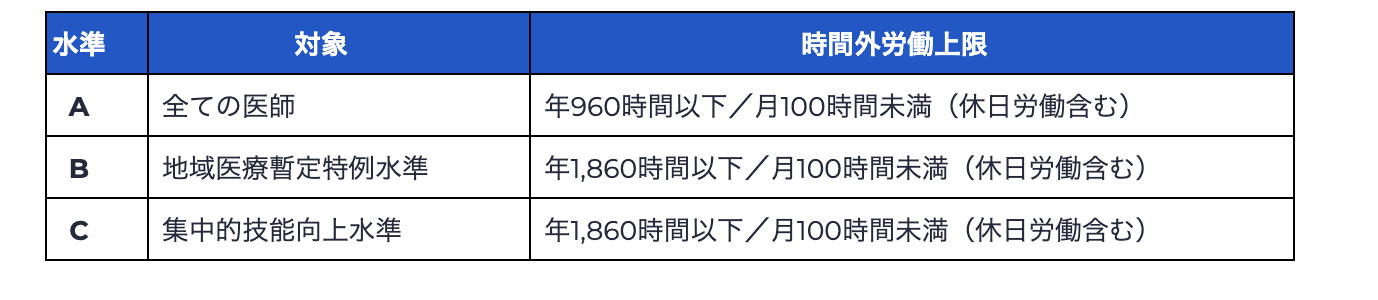

医師の時間外労働の制限に関する厚生労働省の新しいルールでは、下表のように3つのカテゴリーに分類されています。

課題

聖マリアンナ医科大学救急医局ではシフトスケジュール作成に関して、約50名の医療スタッフ管理を『医師2名+メディカルコーディネーター1名の計3名』にて7日間かけて特定の担当者が行っていました。 医師の勤務希望収集やシフト作成は、エクセルなどを用いてほぼ手作業で行っており、担当者の大きな負担になるとともに人的ミスも発生しやすい状況でした。

解決策

医療スタッフのシフト作成に関する事務作業を軽減するために、当社のスケジュール管理ソリューション「予定PLUS+」を導入頂きました。

「予定PLUS+」は、AIエンジンを搭載したクラウドベースの柔軟なシステムで、各病院のニーズに合わせて対応することが可能です。

病院データを必要とせず、Webベースでありパスワードは不要、一般ユーザーによるアプリをインストールする必要もありません。

初期設定から本格的な利用まで数時間しか要しないため、非常にスピーディーに導入することができます。

そして、厚生労働省の新しい『医師の働き方改革』に対応するため、時間外労働の上限レベル(A、B、C)ごとに設定することが可能です。 さらに、病院敷地内外(内勤・外勤)の業務について、シフトの割り当て及び追跡が可能なシステムのため、常に公平な方法で、医療スタッフ一人ひとりのスキルに応じた業務を割り当てる事ができます。

「予定PLUS+」は病院側の要件設定をした後に、4つのステップでシフトを作成できる非常にシンプルなワークフローを採用しています。

- すべての医師にシフト希望リクエストメールを送信

- 各医師が自分の予定や希望を記入

- AIエンジンが最適なシフトの組み合わせを出力

- すべての医師に最終的なスケジュールを送信

予定PLUS+導入後の所感

事務作業の大幅短縮と属人化の解消による高い満足度

ユーザー目線(勤務希望提出者): アプリなどのインストールの必要はなくシンプルで使いやすいインターフェースです。

勤務希望の提出作業は、「予定PLUS+」から届いたメールのリンクから入力画面に飛んでカレンダーをクリックしていくだけで数分で終わります。

管理者目線(シフト作成担当者): 希望収集からシフト割り当てまでを一貫したシステムで行えます。 過去の希望や各職員の勤務数の履歴(ひと月だけでなく、通年で偏りや不公平が生じていないか)なども容易に確認できます。

当施設のシフトは時間帯によって配置する医師の数が異なったり、医師の中でも指導医・フェロー・専攻医・研修医など複数の階層に分かれているため、複雑な条件付けが必要となります。

既存のシフト作成ソフトでは対応できませんでしたが、「予定PLUS+」はニーズに合わせて改良を重ねてくださり、要望の8割を自動化に対応頂きました。

導入後スケジュール作成時間は従来の半分以下である3日間となり、特定の担当者に依存せずともスケジュール割当結果に対して9割の大変高い満足度となっています。

スケジュール管理者からのフィードバック

これまでシフト作成は担当者個人の努力が支えていましたが、「予定PLUS+」を導入することで様々な要素が言語化・システム化され、担当者に拠らず一定のクオリティを担保できるようになりました。改良の要望にも柔軟に対応していただいています。

結論

2024年の『医師の働き方改革』は、医療従事者のワークライフバランスだけでなく、患者に提供する医療サービスの質にも永続的な影響を与える可能性があります。 現状では、ワンパターンで面倒な事務作業を、医療スタッフが医療業務の範囲外で行っており、時間を要して作成しています。それが非効率であるという事実を認識する事が重要となります。

自動化、AI/機械学習、最終決定権は人間が行う(human in the loop decision Making tools)ツールを組み合わせることで、管理業務に割かれる時間を大幅に削減し、暗に一人の人間に依存することを減らすことができます。

聖マリアンナ医科大学病院について

聖マリアンナ医科大学病院は、1974年2月12日菅生の地で開院以来地域の中核病院として今日に至っております。

救急医療は、重症度や緊急性によって1次救急、2次救急、3次救急に区分されます。1次救急は軽症、2次救急は中等症から重症、3次救急は重篤で生命危機の状態を対象としています。 聖マリアンナ医科大学救命救急センターは、1次救急と2次救急に対応しつつ、救命救急センターとして、川崎北部医療圏の3次救急を担っています。 救急医学と集中治療の専門医・指導医が統括します。整形外科の専従医をはじめとする院内各科との協力体制で診療を行っています。

| 年間外来患者数 | 580,000 |

|---|---|

| 年間入院患者数 | 290,000 |

| 病床数 | 955 |

| 救急車来院患者数 | 9,200 |

| スタッフ医師数 | 2,559 |